副業ブームの近年、InstagramやX(旧Twitter)などのSNSを使ったビジネスで報酬を得たいという人も多いのではないだろうか。しかし、中にはSNSコンサルタント詐欺も増えている。

そこでこの記事ではSNSコンサルタント詐欺とはどんなものか、詐欺に引っ掛からない為にはどう気を付ければ良いかを解説していく。SNSをよく利用したり、そこでのビジネスを考えている人はぜひ一読してほしい。

SNSコンサル詐欺とは?

そもそも「コンサル」とは「コンサルタント」の略称で、「クライアント企業の経営課題を明確にし、課題解決のための戦略を立案・提言する事によって、企業の成長や業績改善を支援する仕事」のことを言う。

次に「SNSコンサル」とは「企業のInstagramやX(旧Twitter)などのSNSアカウント運用における戦略立案や計画策定、その後の運用代行などのSNSマーケティングを支援する業務を行う人や企業」の事を言う。

そしてここで問題にしている「SNSコンサル詐欺」とは、主に「SNSを利用したビジネスに対するコンサルティングをもちかけて、金銭を騙し取る詐欺」の事である。このSNSコンサル詐欺は、詐欺のジャンルで言うと「情報商材詐欺」に近いと言われている。

「情報商材」とは「情報」の内容自体を商品にしているもの。「情報商材詐欺」とは、購入者に対し商品である「情報」を送らなかったり、勧誘時の宣伝文章と全く別の内容の「情報」を送り、結果、購入者が金銭を騙し取られる詐欺の事。

よくある事例には、競馬やパチンコなどギャンブルの必勝法、株式やFX・仮想通貨など投資の必勝ノウハウを情報商材とするものが多い。

SNSコンサル詐欺の場合もこれに近く、SNSを利用したビジネスにおける「情報」や「ノウハウ」をコンサルティングすると勧誘し、金銭を支払わせたにも関わらず、コンサルティングを行わなかったり、勧誘時と全く異なるコンサルティングしか行わないものが一般的である。

SNSコンサル詐欺の事例

若者をターゲットとしたSNSコンサル詐欺

若者をターゲットとした詐欺被害は、近年とくに増加しているトラブルの一つ。個人コンサルタント業者を装ったアカウントがSNS上で、誰でも簡単にお金を稼ぐことができるように見せ、それを信じてしまった若者が詐欺被害の対象になっている。特に多いのが10代〜20代の若者。その大きな理由は、金銭的に余裕がなく、将来に対して不安感や悲観的な思いを抱きがちだからである。

誘い文句の例としては「少ない労働時間で多額の収入を得られる」「ビジネス上の人脈を広げられる」「SNSのフォロワーを増やすことで発信力を持った人気インフルエンサーになれる」などといった甘い文句の宣伝がある。

しかしこれらの詐欺に引っ掛かってしまうと、高額のコンサルティング料を払わせられたり、高額の情報商材を購入させられるなどの被害を被ることが多い。もし多額の費用を払った場合でも、基本的に誘い文句から引き出されるような成果を得られることはない。

また、一度支払ってしまった多額の費用を回収するために動くことが、さらなる詐欺に繋がてしまうケースも多く見受けられる。コンサルタント業者に知り合いやお客を紹介することで紹介料をもらう「マルチ商法」がそれに当たるので注意が必要である。

中高年をターゲットとしたSNSコンサル詐欺

中高年が詐欺被害にあう事例もある。特に「FX」「仮想通貨」「投資」「起業」などに関するコンサルティングが多く、若い世代の被害額と比べ、より高額な被害額を支払わされているケースが多い。

例えば、有料のメルマガの登録やセミナーに入り、怪しいコンサルタント業者と契約を交わすことで、最終的にはそのコンサルタント業者の言いなりのようになって財産を奪われてしまう被害が報告されている。コンサルタントからは「投資では損が出ることもある」「言う事を聞かないとさらに失敗する」などと言葉巧みに言いくるめられ、被害者自身が詐欺被害に遭っていること自体、気づいていない事例もあり、要注意である。

また、マッチングアプリでの詐欺の事例も多い。マッチングアプリなどで知り合った相手とメッセージ交換を続けていくにつれて徐々に警戒心が薄れていき、得体の知れない怪しいコンサルタント業者と契約を交わしてしまう、といった事例もある。対面での詐欺も多いが、顔の見えない相手とのアプリやSNSでのやり取りには、若者はもちろん、中高年も十分に注意しよう。

女性をターゲットとしたSNSコンサル詐欺

今「将来なりたい職業」の1位に選ばれる、「インフルエンサー」という職業はSNSと密接な繋がりを持つ若者に最も注目されています。そうしたインフルエンサーに憧れる若年層の女性に目を付け、「コンサルティングを受けたらすぐに有名になれる」「インフルエンサーとして企業から案件を受けて高額の報酬がもらえる」と誘い、高額なコンサル契約を求めるSNSコンサル詐欺の手口も報告されている。

また、Z世代に代表される若者だけでなく主婦を狙った詐欺も少なくない。「簡単でたくさん稼げる副業」であるかのような誘い文句で集客し、個人コンサルタントと詐欺の契約をさせられる。

実際にコンサルタント業者の指示通りにビジネスを行っても儲かることはなく、「知人を紹介して紹介料を受け取る」といったネズミ講やマルチ商法であったという実態も多い。詐欺に引っ掛かるだけでなく、自分自身も詐欺行為を行ってしまう結果となるので、注意しよう。

SNSコンサル詐欺の特徴

SNSコンサル詐欺に遭わないためには、何を気を付ければ良いだろうか。いくつかのポイントがあるので、SNSコンサル詐欺かどうか照らし合わせてみてほしい。

甘い言葉を宣伝文句としている

「確実に稼げる」「月収(年収)○○万円になれる」などの甘い言葉で誘い、コンサルで稼いだ金額をアピールしている。

10代~20代の者が当事者や看板となっている

人生経験が少ない者でも成功していると見せつけ、自らもコンサルを受けて成功できるのでは、と思わせようとしている。もちろん若者だけが看板になるわけではないが、「高校生社長」などの例もコンサル詐欺ではないかと言われている。

SNSに多くのフォロワーがいる

利用するSNSにインフルエンサーと同じくらいのフォロワーや友達を有していることもある。しかし、フォロワーや友達の人数は、専門の業者に依頼するなどして増やすことも可能である。この場合、多くの顧客や様々なコネクションを持っていると装っている可能性が高い。よく見れば捨てアカがほとんどだったという場合もあるので、フォロワーの実態を吟味すべきだろう。

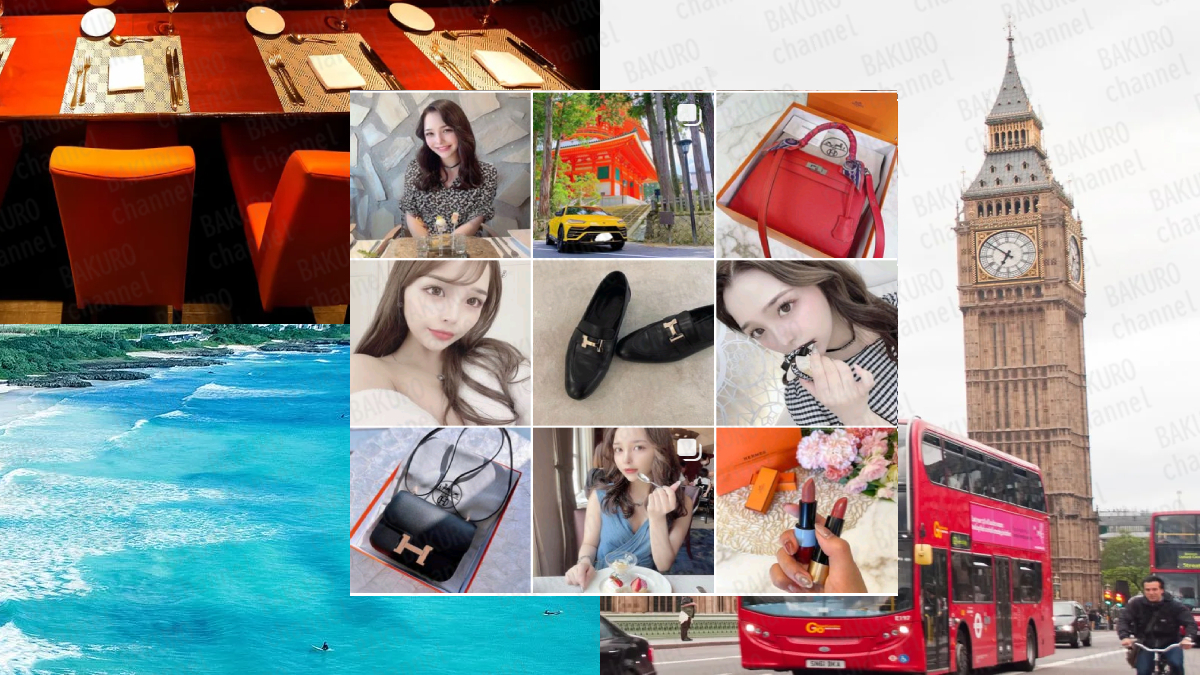

身なりや羽振りを良く見せている

札束、ブランドものの衣服や装飾品、高級車、ホテルのスイートルームなどの写真が載り、海外での自由な暮らしぶりなど、身なりや羽振りをセレブのように良く見せている場合も多い。ただ、それらの写真については、借りものであったり、ネット上の写真を無断転載している。

フォロワーが増えれば企業から依頼がきて収入になると宣伝している

これは騙されやすいが、フォロワーや友達がある程度の人数になれば、それだけで企業から問い合わせや依頼がきてお金が発生すると宣伝してるものは危険性が高い。

確かに企業は自らの商品やサービスに対し広告効果が得られるであろうインフルエンサーに対しては問い合わせを行うこともある。しかし企業は広告費用やタイアップ料を支払うだけあって、フォロワーや友達の数はもちろん、性別や年代など詳細な個人的な情報も詳細に調査し、かつ1つ1つの投稿にどれだけの影響力があるかなども入念に検討する。フォロワーや人数のみで、広告効果がどこまであるか測れるものではないのだ。

正当な企業でさえそれ程のことを行うにも関わらず、単にフォロワーや友達の人数が多いだけで、企業から問い合わせや依頼がきてお金がもらえるといった勧誘の内容は、詐欺と疑うべきだろう。

情報の内容があやふや

情報内容をよく読むと、その濃度が薄いなどの特徴があるものも多い。確認する際のポイントとしては、

・明確な成果が明記されているか

・継続的な成果を得続けることができるのか

・特定商取引に関する法律に抵触していないか

などの観点から確かめてみるのも良いだろう。自身で判断するのが難しい場合には、口コミを調べたり、消費者庁などの専門家に問い合わせたりすることをお勧めする。

コンサルタントの実績や実態が不明瞭

詐欺の場合、コンサルタント自身の実績や実態を探ろうとしても見つからない事が多い。特に、リンクがLINEへの直リンクになっている場合は怪しんだ方が良いだろう。

全てではなくても以上のいずれかに該当した場合、SNSコンサル詐欺の可能性が高いだろう。この手口の詐欺師は、自らの発信や投稿に加えて、SNS内にて広告を用いて勧誘している場合が多いので、若い世代はもちろん、SNSなどのメディアをよく見ている人は特に要注意である。

SNSコンサル詐欺に遭ったらどうすれば良い?

詐欺に遭ったと気づいた際の相談先だ。是非、困った際は活用してみてほしい。

国民生活センターに相談

被害金額が少額の場合は、全国に設置されている国民生活センターに相談することをお勧めする。相談の際は、経緯や現在の状況をできるだけ詳しく説明した方が、今後の対策について相談に乗ってもらいやすい。返金請求を相手方に伝えてくれるが、交渉の専門家ではない為、詐欺業者から返金出来ないとの返答が来たらそれまでだ。

弁護士や司法書士に相談

被害額が大きい場合は、個人の力だけで闘ってもなかなか返金まで至らないことが多い。その場合は、弁護士や司法書士に返金請求を依頼すると解決に繋がりやすい。

警察へ被害届を出す

返金を目的とする場合、解決する可能性は高くないが、詐欺という犯罪被害に遭ったということで、警察に被害届を出すことも一つの方法である。

詐欺に適用する法律

SNSコンサル詐欺は、様々な法的問題があり、各種法律により取り消しが可能なケースもある。

特定商取引法

SNSコンサル詐欺のほとんどが「業務提供誘引販売取引」(特定商取引法51条)に該当し、さまざまな規制に反して行われている。

業務提供誘引販売取引とはざっくり言うと「ビジネスで収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、ビジネスに必要だと言って、商品・サービスなどを売って金銭負担を負わせる取引のこと。

多くの場合のSNSコンサルでいえば、企業などから「収入が得られる」と勧誘し、SNSビジネスに必要であるとして、コンサルティング費用を支払わせるものなので、業務提供誘引販売取引にあたる。

それを踏まえ、SNSコンサル詐欺における代表的な規制違反としては、SNS上にて勧誘し問い合わせを受けるのが多いことから、取引(契約)に際しクーリング・オフ条項をはじめ法律上要求されている契約書面を交付していなかったり、交付していたとしても嘘の内容だったり不備なことが多い。

書面の交付(法第55条)

業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引について契約する場合には、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないことになっています。

A.契約の締結前には、当該業務提供誘引販売業の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。

「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。(特定商取引法55条)

上記のような交付義務違反が認められる場合には、契約者はクーリング・オフ期間が過ぎていた場合でも適用できる。また交付義務違反に対しては、6か月以下の懲役または100万以下の罰金(併科あり)の刑罰が科せられる可能性がある。

第七十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条第一項から第三項まで、第五十五条第一項若しくは第二項、第五十八条の七第一項又は第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。

(特定商取引法71条1号)

消費者契約法

SNSコンサル詐欺の多くは、消費者保護法を違反する行為をしている。

「確実に稼げる」「絶対儲かる」と勧誘しているならば、断定的判断の提供行為(将来における変動が不確実な事項について、確実であると告げること)に該当する。

また、企業からの広告依頼やタイアップの平均金額・件数などについても、実際の数字より異なることを伝えていれば不実告知行為(契約の重要事項について事実と違う説明をすること)にも該当することがある。

以上のように、断定的判断の提供や不実告知など、消費者を誤って認識させたり・困惑させる不当な勧誘の場合には、消費者は契約を取り消すことが可能である。

第四条

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認(消費者契約法第4条1項1号・第4条1項2号)

民法

SNSコンサル詐欺では、当初から騙す行為があって詐欺に陥り、それを基に金銭を支払ったといえる場合、民法上の詐欺としても取り消すことができる。

民法第96条

1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。(民法第96条)

以上に説明した特定商取引法・消費者契約法・民法か、他の法律によって契約を取り消した場合には、契約者は支払った金銭の返金請求を行うことが可能である。

第703条

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。(不当利得返還請求・民法703条)

まとめ

SNSコンサル詐欺に遭わない対策としては、勧誘者の情報や勧誘内容が嘘でないかどうか慎重に調べて、少しでも不審な点があれば手を出さないようにすべきだろう。コンサルタントの経歴や個人情報、身辺情報を当事者に確認するのではなく、ネット検索や口コミを確認することで、コンサルタントが詐欺師かどうか予測するのは可能である。法人や会社に関する確認や、契約書類や広告に違反がないか、念入りに確認することも大切だ。

SNSコンサル詐欺は、SNSが密接に生活と繋がっている若者が引っ掛かるケースも多い。SNSだけでなく、あらゆるメディアにコンサル詐欺の手口は広がっているので、甘い言葉に騙されないよう注意しよう。SNSコンサルを依頼する場合は、よくよく調べてから契約することをお勧めする。

また、詐欺被害に遭った場合は、泣き寝入りせず、さまざまな機関や第三者を頼り、お金を取り戻すための行動をしてほしい。更には、コンサルタント業者に知人を紹介することで紹介料をもらう「マルチ商法」に加担し被害者から加害者にならないよう気を付けよう。

合掌 ”B”李 拝